De Fabien Roussel à Emmanuel Macron en passant par Eric Ciotti et Ursula Von der Leyen, la classe politique française et européenne rend hommage à Jacques Delors, « le père de l’Euro », qui vient de décéder à l’âge de 98 ans. Les grands médias enchaînent les articles élogieux sur « l’un des derniers pères fondateurs de l’Europe » et regrettent la disparition du « dernier catho de gauche« . Depuis Washington, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, salue ce « visionnaire » qui a contribué à construire une Europe « libre et unie« .

Mais qui était Jacques Delors et quelle marque a-t-il laissé sur la politique française et européenne ?

Au risque de décevoir ses admirateurs, nous estimons qu’il fut malheureusement l’homme de quatre grandes trahisons : du catholicisme social dans lequel il fût élevé, du socialisme français pour lequel il s’engagea très tôt, de la souveraineté française et enfin de l’Europe elle-même.

Du personnalisme au socialisme

Delors naît dans une famille catholique de la petite classe moyenne. Dans un entretien en 2009, il explique les événements qui marquent son enfance et qui vont profondément influencer sa carrière politique :

J’étais européen pour des raisons de fond. Très instruit par mon père, blessé à 90 % à la guerre 1914-1918, qui voyait avec effroi revenir les mêmes tragédies. Il aurait pu garder un ressentiment, mais j’étais frappé par le fait qu’il voulait dépasser sa situation. Il pensait qu’il fallait trouver une autre voie que ces guerres fratricides. On en était à la troisième en 1940. C’est dans cet état d’esprit que j’ai écouté l’appel de Robert Schuman, le 9 mai 1950. (Source)

Le traumatisme des guerres et le rejet des haines nationalistes qui ont marqué l’Europe au 20e siècle ont eu un impact très important sur la génération de Jacques Delors. Ceci apparaît nettement dans ce témoignage. Ce sentiment, fondé dans des expériences réelles, explique en grande partie le pouvoir de séduction que l’idée fédérale européenne va exercer dans une partie de l’opinion publique, en particulier dans les milieux catholiques.

Élève brillant, il débute sa carrière de façon assez modeste à la Banque de France, avant de connaitre une ascension fulgurante au sein de l’institution. Malgré son éducation chrétienne, Delors évolue rapidement vers cette forme d’apostasie politique qu’est le « catholicisme de gauche » et qui n’est en fait que la forme ultime de la vieille hérésie libérale. Dès 1945, à l’âge de 20 ans, il s’engage à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) qui, à sa fondation en 1919, était un syndicat catholique tout à fait dans la ligne de la doctrine sociale de l’Eglise.

Hélas, comme d’autres syndicats chrétiens, la CFTC se « laïcise » et se libéralise après 1945. Delors fera partie de la mouvance « Reconstruction », un groupe socialiste favorable à la déconfessionnalisation et qui finira par prendre le contrôle du syndicat avant de le transformer en l’actuelle CFDT (Confédération française démocratique du travail).

D’abord adepte d’un socialisme plutôt radical mais non-marxiste, la CFDT se rallie à la Mitterrandie et évolue dans le même temps vers le social-libéralisme.

Dès lors, la CFDT devient un syndicat majeur dans le cadre néo-corporatif de la 5e République, soutenant globalement l’action gouvernementale et s’opposant systématiquement au Front National lors des élections présidentielles.

Jacques Delors suit la même évolution. Adepte du personnalisme, une variation politique et sociale du modernisme qui eut beaucoup de succès chez les « catholiques » hétérodoxes d’après-guerre, Delors participe à des revues comme Citoyens 60 ou encore La Vie Nouvelle, où s’exprime un socialisme humaniste avec un enrobage chrétien. Il s’agit exactement du type de socialisme modéré à prétention chrétienne que Pie XI avait condamné dans Quadragesimo Anno. Le pape de la justice sociale déclarait à ce sujet :

Si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une part de vérité (ce que d’ailleurs les Souverains Pontifes n’ont jamais nié), il n’en reste pas moins qu’il repose sur une théorie de la société qui lui est propre et qui est inconciliable avec le christianisme authentique. Socialisme religieux, socialisme chrétien, sont des contradictions : personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste. Cela étant, vénérables Frères, vous pouvez penser avec quelle douleur Nous voyons, dans certaines régions surtout, de Nos fils en grand nombre qui, gardant encore, Nous ne pouvons pas ne pas le croire, leur vraie foi et leur volonté droite, ont abandonné cependant le camp de l’Église pour passer dans les rangs du socialisme : les uns se réclamant ouvertement de son nom et professant ses doctrines, les autres entrant, par entraînement ou même comme malgré eux, dans des associations qui, ou explicitement ou en fait, sont socialistes. Pour Nous, dans les anxiétés de Notre sollicitude paternelle, Nous Nous demandons et cherchons à comprendre comment il a pu se faire qu’ils en arrivent à une telle aberration. – Pie XI, Quadragesimo Anno

Lorsque l’on examine le parcours de Jacques Delors, on ne peut s’empêcher d’y voir l’incarnation même de ce que le pape Pie XI dénonçait avec force en 1931.

Cela n’a pas empêché le site « Vatican News » de brosser un portrait élogieux de Jacques Delors, présenté comme « un homme de foi au quotidien« , alors que le même article rappelle qu’il a participé à la déchristianisation de la CFTC…

Il nous semble extrêmement important de consacrer quelques paragraphes afin d’introduire le lecteur au personnalisme, la philosophie qui influença la génération de Jacques Delors.

Rendu populaire par Emmanuel Mounier et Jacques Maritain dans les années 1930, le personnalisme est une philosophie moderniste d’esprit conservateur, qui, comme d’autres courants de pensée de cette époque, a cherché à établir une 3e voie entre libéralisme, communisme et fascisme.

Le personnalisme, comme le dénonçait à raison le grand théologien Charles De Koninck, subordonnait le bien commun à la personne humaine, plaçant l’homme au sommet de la métaphysique sociale, au lieu de la personne divine. Ainsi, De Koninck voit dans le personnalisme « une conception très fausse des fondements de la société« .

Avec le recul, il nous semble indéniable que le personnalisme a largement contribué à corrompre le message de la doctrine sociale de l’Eglise, ainsi que ses expressions traditionnelles telles que l’intégralisme et le solidarisme.

D’une certaine manière que le personnalisme fut une laïcisation et donc une trahison radicale des principes généraux de l’Action Catholique. Il fut en cela le successeur direct du Sillon de Marc Sangnier, condamné par Saint Pie X en 1910 (encyclique Notre charge apostolique).

De plus, il nous semble clair que le personnalisme, au moins dans ses formes les plus irréconciliables avec le catholicisme, tombe lui aussi sous le coup de la condamnation de Pie XI dans Ubi Arcano Dei Consilio et qu’il doit être considéré « comme une sorte de modernisme moral, juridique et social » aussi condamnable que le modernisme dogmatique.

Tout n’est sans doute pas à jeter dans le personnalisme. Le pouvoir de séduction qu’il a pu exercer sur les hommes de la génération de Jacques Delors n’est pas difficile à comprendre. Conformément à la Tradition politique catholique, le personnalisme réclamait un ordre social juste et proposait un réalisme humaniste hostile au matérialisme, au nihilisme et à l’individualisme de la société libérale, dont il percevait les ravages sur l’anthropologie humaine. Dans le même temps, il rejetait l’Etat-dieu des régimes totalitaires, fascistes et communistes, pour des raisons similaires.

Jusqu’ici, nous nous trouvons en phase avec les positions classiques de l’intégralisme catholique. Le problème est ailleurs.

Le personnalisme va séduire une génération idéaliste, héritière de l’éthique chrétienne, mais visiblement embarrassée par les contingences théologiques et morales du catholicisme. Pour remédier à la crise anthropologique de l’homme du 20e siècle, le personnalisme propose une « révolution spirituelle » immanentiste. En voulant répondre aux systèmes totalitaires qui écrasent l’individu et au monde libéral qui dissout la communauté, le personnalisme, en abusant du concept de dignité humaine, va répandre une nouvelle erreur en affirmant que la fondation de l’ordre social doit se trouver dans la vitalité de l’homme ou de la communauté, au lieu de se fonder d’abord dans la loi divine.

Cette inversion extrêmement subtile de l’organicisme chrétien traditionnel est donc d’autant plus séduisante et dangereuse. Elle explique comment le personnalisme a finalement conduit à la sécularisation radicale du projet intégraliste et donc à la ruine de tout l’édifice de l’Action Catholique.

Sylvain Luquet indique à ce sujet :

En subordonnant la société à la dignité de l’homme, c’est-à dire le tout à la partie elle-même envisagée comme tout indépendant, le personnalisme introduit la contradiction jusque dans le dessein de Dieu. Ce que montre Charles De Koninck, c’est qu’en opposant à l’État totalitaire constitué comme l’unique bien de ses membres, la personne conçue comme un tout indépendant dont le seul bien véritable est dans son épanouissement en tant qu’elle transcende la communauté politique, les personnalistes professent la même notion du bien commun comme d’un bien sécularisé qui, s’il n’est plus celui de l’État quasi personnifié, est celui des personnes telles qu’elles s’épanouissent en dehors de la sphère du bien commun et ne s’accordent entre elles que pour la sauvegarde des fins de chacune. La protestation des personnalistes contre le totalitarisme se fait « non pas au nom de la personne en tant que citoyen, mais au nom du citoyen en tant que personne[17] » ; ce qui revient à poser en principe que la dignité de la personne se prend dans l’ordre de son bien personnel plutôt que dans l’ordre du bien commun. (Source)

Cette singularité du personnalisme explique donc pourquoi nous en parlons comme d’un « modernisme de droite ». En effet, contrairement aux variations plus « progressistes » et cosmopolites du modernisme, le personnalisme ne rejette pas certains aspects essentiels de la société organique.

Il nous semble par ailleurs que le personnalisme a influencé toute une partie du courant libéral-conservateur qui se manifeste dans la post-catholicité qui naît de Vatican 2. Ceci peut expliquer bien des compromissions ou bien des tiédeurs, à une époque où il aurait fallu lutter de toutes ses forces contre la menace du néo-libéralisme et du freudo-marxisme. Ceux qui restèrent fidèles à l’intégralisme chrétien perdirent le soutien de l’épiscopat et des structures de l’Action catholique, totalement vérolées après le concile et dont il ne reste plus grand’chose.

Le personnalisme réclamait un ordre social dont la communauté humaine devait être la fondation quasiment exclusive. Ce n’est donc pas un hasard si le personnalisme inspira ce patriotisme mystique qui se manifesta aussi bien dans certaines politiques de Vichy qu’au sein d’une partie de la résistance gaulliste. Ce n’est pas un hasard non plus si le personnalisme, sous des formes et des interprétations diverses, inspira plusieurs partisans du fédéralisme européen, comme Robert Aron, Daniel-Rops, Denis de Rougemont ou encore Thierry Maulnier.

Le personnalisme inspira également une partie de ce qu’on appelle la Deuxième Gauche française, à qui il légua une éthique de surface, certaines méthodes d’action et quelques éléments de langage qui furent d’ailleurs parfois utilisés par Emmanuel Macron. Jacques Delors se trouve évidemment au cœur de ce processus de transfert dans les années 1960-1980.

Denis Pelletier, auteur d’un ouvrage intéressant sur les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, écrit :

Jacques Delors est surtout un produit de la Jeunesse ouvrière chrétienne. D’origine modeste, il correspondait exactement au projet de l’action catholique spécialisée qui était de former de vraies élites. Si l’objectif à l’époque était de former des leaders pour une reconquête chrétienne de la société, l’action catholique a concrètement formé des élites pour la République ! (Source)

Dans les années 1950-70, la carrière de Jacques Delors prend un essor considérable. Dans les années 1950, il devient rapidement cadre supérieur au sein de la Banque de France. Il est alors membre du Parti Socialiste Unifié, tout en continuant d’écrire dans la presse personnaliste et de militer à la CFDT. En cela, Jacques Delors sera un technocrate tout à fait atypique, non issu du sérail de la grande bourgeoisie républicaine, tout à la fois journaliste, militant syndical, fan de cinéma et de jazz et…amateur de mode. Il faut admettre en effet, qu’il était toujours très bien habillé.

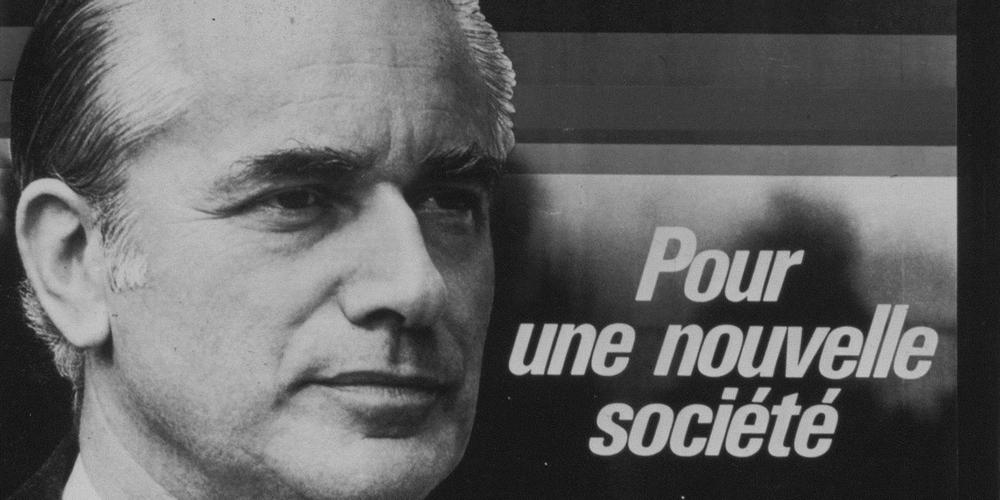

Homme d’une intelligence supérieure, lui qui avait commencé 12 ans plus tôt comme simple rédacteur à la Banque de France, le voici qui intègre en 1962 le commissariat général au plan comme chef de service, poste qu’il occupe jusqu’en 1969. Sous la présidence Pompidou, il devient chargé de mission au sein du gouvernement et participe ainsi au projet de « Nouvelle Société » élaboré par le premier ministre Chaban-Delmas.

Le projet « Nouvelle Société » se caractérisait par une volonté de renforcer l’industrie française, de moderniser les équipements publics, de soutenir la formation professionnelle, de faire baisser le coût du logement, de favoriser la concertation entre patrons et salariés, ainsi que de valoriser le modèle de la participation capital-travail au profit des salariés. On peut donc dire que c’est pendant ces années (1969-1972) que Jacques Delors donne le meilleur de lui-même, puisqu’il met ses compétences, par la force des choses, au service d’un projet politique vertueux à bien des égards, même si par certains aspects, le projet « Nouvelle Société » inaugurait certaines évolutions vers le progressisme sociétal qui caractérisera désormais la 5e République.

L’architecte de la rigueur mitterrandienne

Pour des raisons politiciennes, Chaban-Delmas est contraint de démissionner en 1972. Jacques Delors devient alors membre du conseil général de la Banque de France. Il rejoint également l’aile mitterrandiste du Parti Socialiste. C’est ainsi qu’en 1981, il est nommé ministre de l’économie et des finances sous le premier gouvernement Pierre Mauroy, poste qu’il occupe jusqu’en 1984. Après ce passage remarqué au gouvernement, il restera pendant longtemps l’homme du « tournant de la rigueur« .

En effet, François Mitterand s’était fait élire sur un programme social volontariste, proposant une relance de l’économie par une hausse des dépenses publiques, avec pour objectif de réduire le taux de chômage qui était passé de 3 à 5% entre le choc pétrolier de 1973 et l’année 1980.

Malheureusement, cette politique ne fonctionne pas. Dans un contexte où des parties adverses extérieures semblent s’attaquer au faiblesses du Système Monétaire Européen (SME, descendant du Serpent Monétaire, système de stabilisation des monnaies européennes, dont les orientations étaient notoirement influencées par les politiques de la banque fédérale allemande), la Banque de France ne parvient pas à se coordonner avec le gouvernement. En l’espace d’un an, le gouvernement Mauroy est obligé de dévaluer le franc et de bloquer les prix et les salaires pour contrer la forte montée de l’inflation. Les investisseurs internationaux sont refroidis et menacent de délaisser le marché français.

Le gouvernement a alors deux choix devant lui : ou bien maintenir le modèle souverain français en sortant du SME ; ou bien se lancer dans un politique de rigueur pour rester dans les rails de l’intégration européenne. Cette dernière solution implique évidemment de rénoncer à l’ensemble du programme de relance initialement prévu par Mitterrand.

Jean-Pierre Chevènement fait alors partie des eurosceptiques partisans de la sortie du SME, tandis que Jacques Delors se trouve dans le camp des europhiles favorables au tournant de la rigueur.

Le gouvernement fera le choix de la rigueur au nom de l’intégration fédérale. François Mitterrand déclarera à cette occasion, en mars 1983 :

Nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne et nous ne voulons pas nous éloigner de l’Alliance atlantique sur laquelle repose une bonne partie de notre sécurité.

On notera ici que le président Mitterrand associait déjà la construction européenne avec l’OTAN, comme s’il s’agissait de deux contraintes inséparables l’une de l’autre.

Pour contenir l’inflation, Jacques Delors supprime l’échelle mobile des salaires et vante le modèle néo-libéral de l’économie reaganienne. Il applique une politique du Franc fort qui affaiblit l’industrie française face à la concurrence allemande.

Serge Le Quéau, ancien militant de la CFDT, se souvient d’une grande réunion syndicale à Strasbourg en 1988 au cours de laquelle Jacques Delors exposa fièrement les grands axes de sa politique gouvernementale :

Puisque nous sommes entre amis et en petit comité, je puis vous dire que je suis également extrêmement fier d’avoir réussi à faire trois choses importantes à mes yeux, quand j’étais au gouvernement. Premièrement, j’ai réussi à désindexer les salaires, ce qu’aucun gouvernement de droite n’a jamais réussi à faire alors qu’ils en rêvaient depuis toujours. Deuxièmement, j’ai réussi à imposer au pays, sans révolte sociale, un plan de rigueur qui a dû faire pâlir Raymond Barre de jalousie. Troisièmement et surtout, j’ai réussi à convaincre mes amis socialistes qu’il fallait donner la primauté au marché et donc rétrocéder au secteur privé marchand les services publics non régaliens. – Cité in François Ruffin, Faut-il faire sauter Bruxelles, 2014, P. 60

L’action de Delors sous François Mitterrand fut principalement la mise en oeuvre d’une politique néo-libérale qui contribua à moyen terme à la désindustrialisation de la France. A ce sujet, on lira avec profit le livre de Nicolas Dufourcq sur la désindustrialisation de la France dans les années 1970 à 1990.

Bien sûr, il faut reconnaître que le gouvernement socialiste de cette époque avait à faire face à un contexte extrêmement dégradé, entre les conséquences des deux chocs pétroliers et la politique monétaire hostile de la Banque Fédérale Américaine. Déjà, dans les années 1970, la pression sur les finances publiques et les premiers signes de désindustrialisation pointent le bout du nez.

Et la pression est d’autant plus forte que les élites françaises ne savent pas comment réagir face à l’irruption rapide de la mondialisation. On peut estimer que la 5e République est alors déjà entrée dans une crise dont elle n’est toujours pas sortie. La verticalité du pouvoir gaullien laissa place, comme il fallait s’y attendre, au retour des luttes partisanes minables de la démocratie parlementaire, rendant impossible de fixer un cap cohérent et durable pour la France, à un moment si crucial.

Sur le plan social, la Mitterandie poursuit dans la lancée des révolutions sociétales inaugurées sous Giscard.

Sur le plan du projet politique et économique, l’utopie européiste apparaît alors comme une réponse simple et galvanisante, surtout sur le plan médiatique et électoral, alors que dans la réalité, elle ne fait que rajouter des blocages dans une situation déjà complexe. Mais peu importe, puisqu’elle permet à une bonne partie de la classe politique d’exploiter les espérances naïves de l’électeur avide de progrès en promettant un grand soir européen imminent.

Jacques Delors faisait partie de ceux qui étaient désormais convaincus qu’il fallait désormais aller vers l’intégration. Et cette politique était d’autant plus sournoise qu’elle se fit dans le cadre d’une présidence de gauche, qui s’était présentée comme sociale et progressiste. D’un autre côté, puisque le socialisme avait magistralement échoué au niveau de l’Etat-nation, il ne pouvait que réussir à l’échelle d’une super-organisation européenne.

Les successeurs de Pierre Mauroy et Jacques Delors, à savoir Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy, puis Jacques Chirac et Edouard Balladur, poursuivent la politique de rigueur. La plupart des entreprises qui avaient été nationalisées entre 1981 et 1984 sont privatisées et le gouvernement se désengage largement de ses précédentes politiques de relance. Dès lors, le néo-corporatisme traditionnel français, caractérisé par un engagement assumé de l’Etat dans l’économie, laisse place à un néo-corporatisme d’inspiration néo-libérale dont la vision est de plus en plus européenne et de moins en moins nationale.

En effet, ces politiques de rigueur, même si elles étaient parfois nécessaires dans l’urgence du moment, notamment pour remettre le budget à l’équilibre, réveiller l’esprit d’entreprise et combattre l’inflation, avaient de toute façon déjà perdu de leur sens, puisque la protection de la souveraineté et de la compétitivité française se heurtait fatalement aux impératifs de la construction européenne, laquelle semble alors devenir la priorité idéologique de l’élite politique montante. L’heure n’était plus à la souveraineté de la France, mais à la souveraineté européenne.

Et justement, Jacques Delors va là encore jouer un rôle central, le plus important de sa carrière et le plus fatal pour la souveraineté de la France.

Le père de l’Europe néo-libérale

En 1985, après un accord entre François Mitterrand et Helmut Kohl, Delors est nommé président de la Commission Européenne, poste qu’il occupera pendant dix ans, jusqu’en 1995.

Ce poste semble être taillé pour lui. Comme le remarque Gaël Brustier :

Par sa culture politique, Jacques Delors fut un acteur majeur de ces accords et de la construction européenne que l’on connaît aujourd’hui. Toute sa vie, Jacques Delors a conservé la culture de l’Action catholique…C’est la culture du dialogue et du consensus qui domine, on ne s’en remet à aucun chef charismatique et on poursuit collectivement des objectifs visant à donner, par enfouissement dans la société, un destin plus conforme à l’esprit évangélique. Acculturé au monde syndical puis à la marche de l’État, Jacques Delors a toujours conservé cette façon de voir le monde et l’action collective. Dans les congrès du Parti socialiste (PS), nul ne se souvient l’avoir vu participer à quelque manœuvre retorse ou à des actions empreintes de mensonge ou de simple violence symbolique. (Source)

Daniel Hannan, du Telegraph, écrit :

Il voyait les syndicats, non pas en termes marxistes, en les considérant comme des instruments de la volonté des prolétaires, mais en termes démocrates-chrétiens, en les considérant comme des partenaires au sein du système corporatif de l’Etat. Cette vision lui permit de séduire les syndicats britanniques, qui entretenaient jusqu’ici des soupçons à l’egard d’une Europe qu’ils estimaient avoir été bâtie par et pour des banquiers.

Comme nous l’avons vu précédemment, par sa formation personnaliste, Delors a conservé l’éthique structurante de l’Action catholique, mais dans une version totalement laïcisée, d’abord mise au service de l’homme-dieu par prétention humaniste, et finalement mise au service des forces hostiles au bien commun. En cela, Delors fut un homme paradoxal, à la fois profondément honnête et terriblement dangereux, parce qu’il était convaincu d’agir pour le bien de la France et de l’Europe. Lui même était conscient de la chose, lorsqu’il déclare :

Ma double appartenance philosophique à la fois à la social-démocratie et à la démocratie chrétienne m’a beaucoup aidé. Je me le suis révélé à moi-même. Parce que l’Europe, au départ, a été fondée par ces deux courants. Et ma sensibilité était telle que je pouvais parler avec les deux. J’avais de la chance. – (Source)

Selon l’économiste américain Rawi Abdelal, Jacques Delors, au cours de sa présidence, joue un rôle déterminant dans la dérégulation des marchés financiers en décidant de « pousser la libéralisation bien plus loin que ne le prévoyait à l’origine le programme de marché unique« . Il introduit en juin 1988 la fameuse directive sur les mouvements de capitaux.

Ce programme correspond largement aux idées de Jacques Delors dans les années 1980, ainsi qu’aux volontés du grand patronat européen réuni au sein de l’European Round Table, qui en 1985, avait publié un agenda dans lequel on réclamait l’abolition des barrières commerciales et fiscales au sein de la communauté européenne. Il s’agissait d’en finir une bonne fois pour toutes avec le vieux système monétaire européen et la « politique des petits pas ». Il fallait aller franchement vers la création du marché commun et de la monnaie unique.

Ironie de l’histoire, la politique désastreuse à laquelle Delors avait lui-même participé en France, devait achever de convaincre l’opinion publique des bienfaits de l’intégration européenne qui devait amener la paix et la prospérité économique tant attendue. Bienfaits que les gouvernements nationaux, discrédités, semblaient devenus incapables de produire. Du moins, telle était la petite musique de fond qui accompagnait le grand concert européiste qui se met en branle.

Ainsi, en 1986 est signé l’Acte Unique, qui vient modifier le traité de Rome de 1957. Il s’agit de la première fois qu’un traité européen met en place de véritables dispositifs supranationaux. Cet Acte Unique fixe pour objectif l’établissement du marché commun européen et se fonde sur les fameuses quatre libertés du modèle néo-libéral :

- Libre-circulation des marchandises et des services (impliquant l’harmonisation des législations nationales, la suppression des barrières douanières et sanitaires, l’ouverture des marchés publics)

- Libre-prestation (banques, assurances, finances, transports) et liberté pour toute entreprise de s’installer dans le pays-membre de son choix

- Libre-circulation des personnes au sein de l’UE

- Libre-circulation des capitaux

L’Acte Unique symbolise le redémarrage du projet européen, dont d’aucuns estimaient qu’il se trouvait en état de stagnation dans les années 1970. Il ouvre la voix au Traité de Maastricht ainsi qu’à la mise en place de la monnaie unique. Il élargit également les compétences de l’Union Européenne. C’est sous la présidence de Jacques Delors que la commission européenne va devenir un véritable organe exécutif qui s’affirme sans complexe sur la scène européenne et internationale.

C’est sous la présidence de Jacques Delors que l’Union Européenne devient une véritable entité politique, avec un drapeau, un hymne national, un passeport, un permis de conduire, une cour suprême de justice et des ambassades à l’étranger.

C’est également sous la présidence de Delors qu’est signée la convention de Schengen, que le programme Erasmus est créé, que la réforme de la PAC est mise en place et surtout, que le traité de Maastricht est enfin signé, instaurant l’Union Européenne et programmant formellement la mise en place de la monnaie unique, l’Euro.

Même si bien d’autres technocrates comme Pierre Werner et Roy Jenkins lui ouvrèrent la voie, c’est à juste titre que l’on appelle Delors « le père de l’Euro », puisqu’il fut très actif dans la mise en place des derniers détails. Confiant pour l’avenir, il déclare à cette époque :

L’euro nous apportera la paix, la prospérité, la compétitivité et, rien que pour la France, il se traduira par la création d’un million d’emplois.

En 1995, il quitte son poste à la présidence de la commission européenne. Il est alors au sommet de sa carrière politique et les sondages le présentent comme le grand favori de l’élection présidentielle. Nous sommes alors à une époque de relatif optimiste au sein de la population française. Hormis l’opinion publique politisée, beaucoup de français se sont laissés séduire par les promesses du rêve européen, copieusement matraquées dans les médias.

Cependant, estimant que la classe politique française était trop divisée pour mener les réformes souhaitées, Jacques Delors renonce à se présenter, causant le désarroi au sein d’un Parti Socialiste qui s’était aliéné une partie de l’électorat de gauche, s’estimant trahi par les politiques néo-libérales de la Mitterrandie.

Ce n’était pas la première fois que Delors renonçait aux candidatures politiques. Il avait plusieurs fois refusé (ou accepté avec beaucoup de réticence dans le cas de la mairie de Clichy où il fera un passage très bref) des mandats qui lui avaient été offerts sur un plateau d’argent par François Mitterrand.

Certains diront que Jacques Delors était un homme désintéressé par la petite politicaillerie locale, et c’est sans doute vrai. D’autres diront qu’il était un homme suffisamment humble ou conscient de lui-même pour savoir que sa nature réservée ne le prédisposait pas aux grandes campagnes politiques.

Sans doute aussi que c’est dans les palais de l’Europe fédérale, à Bruxelles, à Strasbourg ou quelque fois au dîner du Siècle, qu’il se sentait le plus à l’aise, là où il pouvait régner avec ses pairs, loin des regards de l’opinion publique, loin des éructations grossières des parlements nationaux et surtout, loin des référendum populaires. Lui qui devait ses missions les plus importantes, non pas au suffrage universel, mais à la désignation directe de l’élite, déclara un jour, au début des années 1990 : « Il n’y a pas de place en démocratie pour ceux qui appellent à voter « non » au traité de Maastricht« . Malin, il rassurait les socialistes affolés à l’idée de la victoire du « non » au référendum de 2005 sur la Constitution Européenne en évoquant l’existence d’un « plan B », qui se mit effectivement en place sous la présidence Sarkozy en 2007.

Retiré officiellement de la haute politique depuis 1995, il consacre le reste de sa vie à faire la promotion de l’Union Européenne au sein de divers instituts et groupes de réflexion.

Conclusion

En conclusion, on peut donc dire que Delors fut l’une des incarnations les plus typiques de cette race d’hommes politiques qui émerge entre les années 1930 et 1950, fascinés par le projet européen, pétris par l’éthique chrétienne dont il ne gardèrent que des reliques sécularisées, effaçant leur foi en Dieu pour mettre toute leur confiance dans l’homme seul et dans son émancipation sociale.

Marqué par les horreurs des deux guerres mondiales, Delors faisait partie de ces hommes convaincus que l’unification de l’Europe devait se faire pour empêcher le retour des guerres fratricides et pour tenir tête aux nouveaux empires d’Amérique et de Chine. Il disait à ce sujet : « Pour faire face à l’Amérique et au Japon, nous devons être supranationaux« .

Sur ce point, n’en déplaise à nos lecteurs, il n’avait pas tort.

Mais comme tous les néo-socialistes et les néo-libéraux, il pensait que cette unification devait se faire au moyen d’un néo-corporatisme froid, dirigé par une élite d’experts et surtout par la mise en place d’un ordre économique et monétaire nouveau. De là, par une sorte de mécanique matérialiste de l’histoire, devait enfin émerger « l’Europe sociale », dont il parlait régulièrement et en laquelle il croyait sans doute sincèrement.

Le député LFI Eric Coquerel note à ce sujet que :

Jacques Delors, je crois avec sincérité, a pensé que la construction européenne valait de passer par l’édification d’un grand marché unique, adapté aux règles actuelles du capitalisme, c’est-à-dire dérégulation, libre échange, politique de rigueur, de façon à bâtir l’Europe et qu’après on verrait certainement l’Europe sociale. (Source)

Le problème que pose l’Union Européenne, ce n’est pas tant l’idée d’une Europe unifiée ou d’un marché et d’une monnaie unique, qui en seraient les fonctions logiques. Le problème de l’Union, ce sont ses principes, ses origines et la manière inorganique par laquelle est a été bâtie.

Nous l’avons déjà dit par le passé et il faut le redire ici : il faut distinguer le pratique et l’idéal. L’idéal originel de la Chrétienté européenne était d’aboutir à l’unification politique de l’Europe occidentale. Cette unité, qui s’était esquissée avec l’empire carolingien, aurait évité beaucoup de guerres, de schismes et de défaites. Cet idéal reste d’une grande actualité aujourd’hui pour fonder une grande puissance face aux nouveaux maîtres du jeu multipolaire. C’est de cet impératif historique, de cette évolution nécessaire, que se sont servis certains pères de l’Europe, notamment ceux qui avaient gardé l’univers mythologique de leur éducation chrétienne et qui revendiquaient parfois l’héritage, non mérité, de Charlemagne.

Le vrai problème de l’Union Européenne, c’est qu’elle est, dans ses principes et dans les faits, un assemblage incohérent et inefficace d’Etats-nations qui gardent aujourd’hui encore des intérêts sociaux, culturels et économiques profondément divergents.

Les européistes comme Jacques Delors, malgré la sincérité qu’on leur prête, étaient loin d’être les logiciens pragmatiques. Il faut bien dire que c’est par idéologie qu’ils ont enfermé la France dans un projet qui ne pouvait que l’affaiblir sur le plan politique et économique, en faisant croire aux français qu’on pouvait renoncer sans conséquence aux principes élémentaires de la souveraineté. D’ailleurs, ils ne firent pas qu’enfermer la France dans un carcan : ils portèrent aussi atteinte aux intérêts de l’Europe.

L’unification politique et économique de l’Europe ne peut se faire que par son unification culturelle et sociale. Seule la Chrétienté fut capable de poser des fondations cohérentes à un tel projet. Les fédéralistes modernes comme Jacques Delors ont cru pouvoir faire l’Europe par l’intergouvernementalisme libéral et par l’intégration négative, ou pour employer des termes moins obscurs, par le consensus technocratique et par la force de l’argent.

Mais faut-il s’étonner que le personnaliste Jacques Delors ait fini par trahir toutes les causes qu’il voulait défendre ? Antoine Hérouard, vice-président du COMECE, affirme que :

Jacques Delors avait une vraie idée de l’Europe parce qu’il était tout à fait conscient que l’Europe devait grandir dans ses capacités et pas seulement être une sorte de club économique où les gens partagent un certain nombre d’intérêts. Il a eu le souci d’enraciner les institutions européennes dans dans valeurs humanistes. Il a plaidé jusqu’au bout pour un renforcement du fédéralisme européen, réclamant davantage «d’audace» à l’heure du Brexit et des attaques de «populistes de tout acabit». – (Source)

Avec le recul, l’aventure de l’intégration européenne apparaît comme une folie, où l’on a voulu faire croire que les Etats-Nations d’Europe et leurs siècles de particularités historiques, étaient prêts à abandonner leurs intérêts respectifs. Pire encore, on voulût croire, dans les conditions de l’Europe post-1945, qu’ils en auraient été capables, même s’ils l’avaient voulu. Telle était la conviction sincère de Jacques Delors, qui était de ceux qui pensaient que la construction de l’Europe politique se ferait en se servant de l’Etat-Nation comme escabeau. Mais il y a ici une contradiction qui montre que même de grands technocrates comme Delors sont capables de se laisser séduire par l’idéologie plutôt que de se conformer au réel.

Sans doute, Delors n’était pas le plus idéologue du lot, il savait dissimuler le zèle derrière une composition impeccable et un pragmatisme de chaque instant. Mais ses objectifs étaient clairs : faire de l’Union Européenne un véritable Etat-nation.

En 1992, sur France, il ne craint pas d’affirmer que « la souveraineté ne peut pas être identifiée à la nation« . Peu avant sa nomination à la Commission Européenne, il déclarait : « la souveraineté nationale n’a plus aucune signification dans l’économie mondiale moderne« . Vers la fin de sa vie, il semble avoir adopté un discours plus souple. En 2016, il affirme : « C’est en partageant nos souverainetés nationales que nous pouvons mieux défendre nos intérêts communs« .

En réalité, il tenait déjà ce discours en 1986 lorsqu’il parvint à convaincre les gouvernements européens de ratifier l’Acte unique. Son angle d’attaque était le suivant : en intégrant le SME, les gouvernements avaient déjà renoncé à une partie de leur souveraineté monétaire. Il les persuada que le seul moyen pour eux de recouvrer un peu de souveraineté était d’aller tous ensemble vers le marché et la monnaie unique, en délégant leur politique monétaire à une banque centrale européenne.

Mais quelques traités, dont la signature a souvent été obtenue de façon malhonnête et peu démocratique, ne suffisent pas à effacer plusieurs siècles de construction nationale. En ce qui nous concerne, l’aspect manifestement non-démocratique de la construction européenne ne constitue pas un vrai motif de reproche. Encore une fois, le vraie problème de l’Europe de Jacques Delors, c’est qu’elle est un ensemble inorganique qui repose sur de mauvaises fondations.

Il nous semble illusoire, et même criminel, d’avoir voulu construire l’unité politique européenne sur la base d’une idéologie corrosive, qui a fait de l’Europe un enfer multiculturel où la religion des droits de l’homme a remplacé la foi de Charlemagne, et où le matérialisme capitaliste et libertaire a remplacé l’éthique chrétienne que Jacques Delors était sensé défendre. Ses convictions personnalistes lui firent peut-être perdre de vue ces choses essentielles.

Régulièrement, au cours de sa carrière, Delors aimait à faire le rappel suivant : l’Europe n’a pas d’autre choix qu’entre la survie et le déclin.

La réalité c’est que par idéologie et par orgueil, les européistes ont fait régresser l’Europe de plusieurs siècles. Nous avons eu l’Europe, oui, mais nous avons aussi eu le déclin.

Durant son mandat, Delors affirmait avec sérénité que « dans 10 ans, 80% des orientations économiques, et peut-être aussi des législations sociales et fiscales, seront d’origine communautaire ». Il avait vu juste. Mais peut-on en dire autant du projet d’Europe puissance ? Le renoncement aux souverainetés nationales s’est-il au moins traduit par l’accroissement de l’influence européenne sur le plan international ?

Sur le plan de la diplomatie, le déclassement a été rapide. Sur le plan économique, Matthew Lynn, du Telegraph, n’est pas tendre, car là aussi, l’optimisme vibrant de la fin des années 1990 s’est tu à une réalité bien peu impressionnante :

Au lieu d’accélérer, la croissance de l’Union a ralenti, non seulement en comparaison avec les USA, mais aussi avec la Chine et de plus en plus, avec l’Inde. En pourcentage de PIB global, l’UE a chuté de 30% 2003 à à peine 15% aujourd’hui et si la sortie du Royaume-Uni ainsi que la croissance rapide des autres régions du monde joue un rôle dans ce processus, c’est bien la croissance basse de la plupart des pays de l’UE qui explique ce déclin relatif.

Là encore, il nous semble clair que la permanence tenace des divergences d’intérêts entre les Etats-nations ne favorisent certainement pas la croissance globale de l’Union Européenne, ni un fonctionnement harmonieux et cohérent de son économie. La situation s’aggrave d’autant plus lorsque la technocratie européenne se soumet totalement à l’obsolète alliance nord-atlantique, au détriment de la souveraineté énergétique des Etats-membres et au détriment de la classe moyenne.

Paradoxalement et sans le vouloir, les européistes de la génération de Delors ont permis aux nationalistes de réaffirmer la Nation comme seul espace de souveraineté et de progrès socio-économique viable.

Thomas Fazi note à ce sujet :

Ironiquement, le cadre technocratique, autoritaire et anti-démocratique mis en place par la commission Delors n’a pas seulement conduit à la démolition du modèle de l’Europe sociale chéri par la gauche, au bénéfice des interêts de la finance et des multinationales (et bien sûr, de l’Allemagne), mais aussi à la débacle de la gauche socialiste européenne, ainsi qu’à la montée en force de la droite populiste. C’est donc cette droite populiste qui, aujourd’hui, plus que quiconque, devrait rendre hommage à Delors. (Source)

Si le régime actuel ne parvient pas à trouver de « dignes » successeurs à Jacques Delors ou à Emmanuel Macron, il est très probable que dans les prochaines années, un parti eurosceptique arrive au pouvoir en France. Reste à savoir quelle direction prendra le projet européen.

En ce qui nous concerne, nous ne faisons pas mystère de notre attrait pour l’idéal d’une Europe à la dimension et à la foi carolingienne, réunissant au moins les principales nations de l’Europe occidentale. Nous continuons de penser que c’est la destinée naturelle du continent. Cependant, la réalité pratique est que le cadre national reste à ce jour le meilleur cadre pour établir un ordre social juste et fonctionnel. C’est donc au sein de ce cadre qu’il convient de conserver ses attaches, ses loyautés et son domaine d’action.